"Wenn du laufen willst, lauf eine Meile. Wenn du ein neues Leben willst, lauf Marathon." Emil Zátopek

Der bevorstehende Sommerurlaub 1988 rückt näher. Das beabsichtigte Ortler-Projekt ermahnt uns, Fitness-Arbeit aufzunehmen. Wir vermuten, dass bei konsequentem Training etwas mehr als 3 Monate Vorbereitung ausreichen werden. Über unseren Bewegungs- und Stützapparat und dessen Defizite machen wir uns wenig Gedanken. Ohne Orthopäden, Internisten oder Kardiologen zu befragen, kaufen wir neben Laufschuhen eine Anleitung für Anfänger und laufen am 1. Mai 1988 einfach los. Unser regelmäßiges Lauftraining sieht zunächst Einheiten jeweils samstags und sonntags sowie 2x während der Woche vor. Als Laufstrecke wählen wir eine 5,5 km lange Runde um den Decksteiner Weiher im Äußeren Kölner Grüngürtel, den wir mit dem Fahrrad erreichen (2,3 km einfache Strecke). Der Einstieg fällt schwerer als erwartet. Ehe wir die Runde ohne Gehpausen laufen können, sind zunächst einige Lektionen zu lernen. Doch dann startet ein Läuferleben, den die Artikelserie 30 Jahre Laufglück dokumentiert.

Lauf-Events ab 1988 in Bildern - Jahres-Laufchroniken als Clip: 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995

Lektion 1: Der innere Schweinehund meldet sich!

Nach mehrjähriger sporadisch-moderater sportlicher Lebensweise, mit einigen Kilos überflüssigem Körpergewicht und knirschenden Kniegelenken müssen wir im Alter von 38 Jahren zur Kenntnis nehmen, wie sich unser Körper physisch und psychisch gegen intensives regelmäßiges Training wehrt. Bereits vor dem Training stellen sich starke Unlustgefühle ein, die sich während des Laufens verstärken, nahtlos in mehrtägigen Muskelkater und anhaltende körperliche Beschwerden übergehen. Zweifel an der Sinnhaftigkeit unseres Tuns müssen wir nicht suchen, sie liegen auf der Hand. Dank Trainingsanleitung für Laufanfänger sind wir auf derartige Signale eingestimmt und werfen nicht gleich die Flinte ins Korn. Bandagen stützen die Fußgelenke. Gegen schmerzende Kniegelenke helfen Eispackungen und Salbenverbände. Hilfreich für die Motivation sind Verabredungen mit Freunden zum gemeinsamen Laufen.

Lektion 2: Der innere Schweinehund ist nur ein Kläffer!

5,5 km bewältigen wir zunächst mit mehreren Gehpausen in ca. 30 Minuten, aber schon bald stellen sich Fortschritte ein. Gehpausen werden kürzer und seltener. Bereits nach wenigen Wochen können wir die Runde ohne Pausen durchlaufen und sind begeistert. Als neues Ziel nehmen wir uns vor, die Marke von 25 Minuten für die Runde zu unterbieten. Nachdem die Marke geknackt ist, fahren wir nicht mehr mit dem Fahrrad zur Laufstrecke, sondern nutzen 2,3 km Weg vom/zum Wohnsitz als Ein- und Auslaufstrecke, sodass wir insgesamt ca. 10 km zurücklegen. Auch diese Distanz bereitet bald keine Probleme. Wir erweitern unsere Runde um eine zusätzliche Schleife von 3,1 km um den Adenauerweiher in Müngersdorf und laufen nun abwechselnd Distanzen von ca. 10 oder 13 km. 3 Monate nach dem mühsamen Einstieg freuen wir uns jetzt auf das Training. Unsere Standardrunde legen wir in 1:10 - 1:20 Std. zurück und empfinden das Wochenpensum von ca. 50 km als Belohnung. Wir fühlen uns wie neu geboren und sehen unserem Ortler-Projekt mit Optimismus entgegen.

Lektion 3: Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft! - Emil Zátopek

Nach monatelanger Vorbereitung folgt eine Phase des Feinschliffs mit einer Eingeh-Woche in Südtirol, einem einwöchigen Eiskurs in den Ötztaler Alpen (Fotogalerie) und einer von Kurt Fritz geführten Gletschertour von Sulden auf den Cevedale (3.778 m). Zwei Tage später erreichen wir bei traumhaftem Wetter mit Bergführer Robert Erb den 3.905 m hohen Ortlergipfel (Tourenbericht).(1)

Das mit Worten kaum zu beschreibende Erlebnis verändert unser Leben nachhaltig. Wir begreifen, dass mit relativ geringem Aufwand betriebenes Lauftraining nicht nur die Ausdauerleistung verbessert, sondern dass Lauftraining zuvor verschlossene Welten zugänglich macht. Erfolgserlebnisse motivieren uns, regelmäßiges Lauftraining ganzjährig in unseren Alltag zu integrieren. Wir verstehen uns jetzt als 'Läufer' und als 'Bergsteiger'. Beide Aktivitäten ergänzen sich perfekt. Als ‚Läufer’ suchen wir Kontakt zu anderen Läufern, mit denen wir gemeinsam trainieren, Wettkämpfe bestreiten, Erfahrungsaustausch betreiben. Als 'Bergsteiger' unternehmen wir ab 1989 mit Bergführern anspruchsvollere Gipfeltouren in den Ostalpen (Königsspitze, Fineilspitze, Weißkugel) und in den Westalpen (Monte Rosa Gruppe, Allalinhorn, Breithorn, Strahlhorn, Dom). Mit zunehmender Erfahrung werden unsere eigenen Unternehmungen auf Dreitausender und auf herausfordernden Klettersteigen in der Brenta kühner. (Tourenbeschreibungen: Gipfelglueck)

Erst allmählich lernen wir in den nächsten Jahren, dass regelmäßiges Lauftraining nicht nur unserer Fitness dient, sondern auch der körperlichen und mentalen Gesundheit nutzt und dieser Nutzen mit dem Alter zunimmt. Außerdem lernen wir allmählich eine weitere Lektion 4: Der innere Schweinehund bleibt ein anhänglicher Begleiter, der Erziehung erfordert und nur so stark ist, wie wir schwach sind.

Die ersten Wettkämpfe

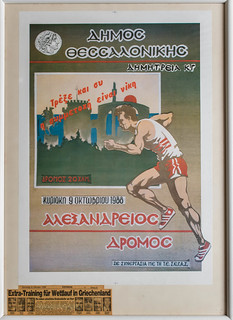

Kölner Brückenlauf, 11.09.1988 Fotogalerie - Alexanderlauf Thessaloniki, 10.10.1988 Fotogalerie - Laufbericht

Während Gisela nach der denkwürdigen Ortlertour im Sommer auf eine Klassenreise geht, breche ich Mitte September mit Freunden zu einer einwöchigen

Hüttentour in den Ötztaler Alpen auf. Tomas B., ein lauferfahrener Freund, motiviert Gisela zur Teilnahme am Kölner Brückenlauf über

15 km. Gisela hat zunächst Bedenken, obwohl ihre Form dank Training und Bergurlaub exzellent

ist. Mit Tomas an ihrer Seite wird der Brückenlauf zu einer Erfolgs-Story, die nach Thessaloniki

führt.

Während Gisela nach der denkwürdigen Ortlertour im Sommer auf eine Klassenreise geht, breche ich Mitte September mit Freunden zu einer einwöchigen

Hüttentour in den Ötztaler Alpen auf. Tomas B., ein lauferfahrener Freund, motiviert Gisela zur Teilnahme am Kölner Brückenlauf über

15 km. Gisela hat zunächst Bedenken, obwohl ihre Form dank Training und Bergurlaub exzellent

ist. Mit Tomas an ihrer Seite wird der Brückenlauf zu einer Erfolgs-Story, die nach Thessaloniki

führt.Als eine der schnellsten Kölnerinnen des Brückenlaufs erhält Gisela eine Einladung zur Teilnahme am Alexanderlauf in Thessaloniki über 20 km. Ich begleite die Kölner Laufgruppe und bestreite in Thessaloniki meinen ersten Wettkampf. Das intensive Wochenende wirkt lange nach und bildet den furiosen Auftakt einer Laufkarriere, von der wir zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, welche Welten sie uns eröffnen wird.

Die Reise nach Thessaloniki markiert zugleich den Beginn einer lebenslangen Freundschaft mit Heide und Helmut. Als Laufanfänger profitieren wir von Heide und Helmuts Erfahrungen. Als Familie sind sie und ihre beiden Söhnen eine Institution der Kölner Laufszene. Die Söhne haben mittlerweile das Haus verlassen. Die hinterlassene Lücke schafft Platz. An Wochenenden treffen wir uns zum gemeinsamen Training und nehmen gemeinsam an zahlreichen regionalen Laufveranstaltungen teil. Unsere Gruppe erfährt bald Verstärkung und wächst zu einem Freundeskreis zusammen, der über gemeinsames Laufen hinausreicht und bis heute existiert.(2)

Nach dem Ruf des Berges ruft jetzt der Marathon - Aufbaujahre ab 1989

Lauftraining, Volksläufe und Läuferkontakte rücken in das Zentrum unserer privaten Interessen, womit sich im Alltag Prioritäten zwangsläufig verschieben. Wir beschäftigen uns mit Laufliteratur und abonnieren das von Manfred Steffny herausgegebene führende deutsche Laufmagazin Spiridon. Die Marathonszene ist damals überschaubar und liegt außerhalb unseres Horizonts, bis wir 1989 den Duisburg-Marathon als Zuschauer beobachten. Ähnlich wie an der Payerhütte 1987 sehen wir im Ziel Menschen, die nach der Tortur von 42,195 km Straßenlauf intensive Glücksgefühle ausstrahlen. Marathonlauf und Ortlertouren scheinen verschwistert zu sein. Beide machen auf eine Art und Weise glücklich, wie sie im Alltag selten zu finden ist.(3) Die Besonderheit dieses Glücks beruht u.E. auf dem Sachverhalt, dass es sich um verdientes Glück handelt. Beide Herausforderungen erfordern überdurchschnittliche Fitness, lange Vorbereitung, Belastbarkeit und starke Motivation. Das ist der Preis. Glück ist der Lohn für zuvor geleistete Arbeit, für Verzichte und Askese. Gipfelglück kennen wir bereits. Es ist jede Anstrengung wert. Laufglück in der Intensität, wie sie Marathonläufer erfahren, machen wir zur neuen Herausforderung, die natürlich nicht kostenlos ist. Wir sind bereit, diesen Preis zu zahlen und nehmen uns vor, Marathontraining zu betreiben, um in einem Jahr einen Marathon in Duisburg oder in Bonn zu laufen.

Unser Lauftraining orientiert sich an Manfred Steffnys Klassiker ‚Marathon-Training’. Wir strukturieren das Training und laufen durchschnittlich 5 Einheiten pro Woche mit insgesamt 60-90 km Umfang. Die Erhöhung von Anzahl, Umfang und Intensität der Laufeinheiten zeigt zwei Seiten. Läuferisch verbessern wir uns deutlich, aber die Anpassung körperlicher Strukturen an die ungewohnte Belastung erfolgt nicht synchron zur Belastungssteigerung, sondern verzögert, so dass sich Überlastungsprobleme einstellen, die uns immer wieder zurückwerfen. Orthopäden bieten keine wirkliche Hilfe. Sie behandeln ‚klinische Symptome', ohne möglichen Ursachen nachzugehen. Laufschuhhersteller versprechen mit angeblich revolutionären Materialien, Dämpfungssystemen und Konstruktionen ihrer Produkte die Überwindung belastungsindizierter Beschwerden. In unserer Unerfahrenheit vertrauen wir derartigem Marketing-Geschwätz und lernen erst allmählich, dass Laufschuhe eher Teil des Problem-Syndroms sind.

Muskelverletzungen und Beschwerden an Sehnen, Bändern und Gelenken erklären wir uns mit der Einseitigkeit der Belastung, die wir mit Ausgleichssportarten zu kompensieren versuchen. Ein wöchentlicher Fitnesskurs trainiert Rumpfmuskulatur, Beweglichkeit und Bewegungskoordination.(4) Im Winter spielen wir in der Halle Badminton und verbinden Reisen mit Skilanglauf. Wir legen uns Rennräder und ein Fahrradergometer zu. Rennräder nutzen wir als Trainingsgerät im Sommerhalbjahr. Das Fahrradergometer kommt zum Einsatz, wenn wir verletzungsbedingt nicht laufen können. Zusätzlich stellen wir unsere Ernährung um. Von vollwertiger und ausgewogener Ernährung versprechen wir uns keine signifikanten Leistungssteigerungen, aber wir sind inzwischen gesundheitsbewusster und darauf bedacht, unser Körpergewicht zu regulieren. In der Theorie beschäftigen wir uns mit Trainingsmethodik sowie physiologischen Vorgängen von Bewegungsapparat und Stoffwechsel. Die praktische Umsetzung von Erkenntnissen gelingt jedoch vorerst unbefriedigend.(5)

Wie werden Läufer zu Marathon-Runnern (Vol. 1)? - Fotogalerie Laufseminar Manfred Steffny

Läufe

über 10-20 km kann man häufig absolvieren, dabei experimentieren und

Erfahrungen sammeln. Ein Marathon ist eine andere Nummer. Wie wir aus eigenem Potential, individuellen Zielen, Training,

Wettkampfvorbereitung, Ausrüstung, Ernährung, Renntaktik ein

Erfolgspaket schnüren können, ist für uns die Frage, auf die wir Antworten suchen.

Wir wissen nur vage, was Training mit

dem Körper macht, wie man richtig oder falsch trainiert, wie unser

Leistungsvermögen

einzuschätzen ist, wo unsere Leistungsgrenze liegt, welche Ziele wir

realistisch erreichen können

und wie ein systematisches Training zu organisieren ist, um

Leistungsziele zu erreichen. Literatur

leistet nur unvollständige Aufklärung, weil sie von individuellen

Gegebenheiten abstrahiert und

sich Erfahrungen nicht im Schnelldurchgang nachholen lassen. Ein Seminar

des Landessportbundes bringt uns so wenig weiter wie eine Läuferwoche

auf Spiekeroog oder ein Wochenendseminar

bei Manfred Steffny. Ohne belastbare Erkenntnisse können wir nur nach der 'Methode Versuch und Irrtum vorgehen'.

Läufe

über 10-20 km kann man häufig absolvieren, dabei experimentieren und

Erfahrungen sammeln. Ein Marathon ist eine andere Nummer. Wie wir aus eigenem Potential, individuellen Zielen, Training,

Wettkampfvorbereitung, Ausrüstung, Ernährung, Renntaktik ein

Erfolgspaket schnüren können, ist für uns die Frage, auf die wir Antworten suchen.

Wir wissen nur vage, was Training mit

dem Körper macht, wie man richtig oder falsch trainiert, wie unser

Leistungsvermögen

einzuschätzen ist, wo unsere Leistungsgrenze liegt, welche Ziele wir

realistisch erreichen können

und wie ein systematisches Training zu organisieren ist, um

Leistungsziele zu erreichen. Literatur

leistet nur unvollständige Aufklärung, weil sie von individuellen

Gegebenheiten abstrahiert und

sich Erfahrungen nicht im Schnelldurchgang nachholen lassen. Ein Seminar

des Landessportbundes bringt uns so wenig weiter wie eine Läuferwoche

auf Spiekeroog oder ein Wochenendseminar

bei Manfred Steffny. Ohne belastbare Erkenntnisse können wir nur nach der 'Methode Versuch und Irrtum vorgehen'. Marathon-Lehrjahre 1990/91

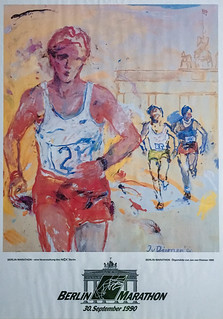

1. Marathon in Berlin am 30.09.1990 – Wir sind Helden! - Laufbericht - Fotogalerie

Duisburg und Bonn sagen ihren Stadt-Marathon für 1990 ab. In der Zwischenzeit ist in Berlin die

Mauer gefallen und die politische Wende eingeleitet. 1990 führt der Berlin-Marathon erstmals

durch das Brandenburger Tor und etliche Kilometer durch den Ostteil der Stadt. Maximal 25.000

Starter werden zugelassen. Wir wollen dabei sein und melden frühzeitig. Im Mai ist der

Marathon ausgebucht. Startplätze gibt es noch auf dem Schwarzmarkt. Gegen Ende

der Vorbereitung laufen wir zwei lange Einheiten über 30 km. Ob das für einen Marathon reicht,

werden wir erst in Berlin erfahren.

Duisburg und Bonn sagen ihren Stadt-Marathon für 1990 ab. In der Zwischenzeit ist in Berlin die

Mauer gefallen und die politische Wende eingeleitet. 1990 führt der Berlin-Marathon erstmals

durch das Brandenburger Tor und etliche Kilometer durch den Ostteil der Stadt. Maximal 25.000

Starter werden zugelassen. Wir wollen dabei sein und melden frühzeitig. Im Mai ist der

Marathon ausgebucht. Startplätze gibt es noch auf dem Schwarzmarkt. Gegen Ende

der Vorbereitung laufen wir zwei lange Einheiten über 30 km. Ob das für einen Marathon reicht,

werden wir erst in Berlin erfahren.

Eine Kölner Lokalzeitung wird auf Gisela aufmerksam (auf welchem Wege, ist nicht mehr nachvollziehbar) und lädt sie zu einem Interview ein. Am 8. Juni 1990 veröffentlich der ‚Express’ ein Porträt mit Foto unter dem Titel: „Kölner Lehrerin mit 40 zum ersten Mal beim Marathon-Lauf“. Heimlich können wir nicht in Berlin starten. Gisela steht unter Beobachtung. - Fotogalerie

Am Vortag des Marathons treffen wir zum Pasta-Essen in einer Parkanlage Helga und Werner, Giselas Kölner

Lehrerkollegen. Werner startet als erfahrener Läufer ebenfalls in Berlin. Wir verabreden für den nächsten Tag ein Treffen im Ziel.

Am Vortag des Marathons treffen wir zum Pasta-Essen in einer Parkanlage Helga und Werner, Giselas Kölner

Lehrerkollegen. Werner startet als erfahrener Läufer ebenfalls in Berlin. Wir verabreden für den nächsten Tag ein Treffen im Ziel.

Das internationale Starterfeld des Marathons strömt bei perfektem Spätsommerwetter zur Siegessäule auf dem Tiergarten. Die Szene fühlt sich unwirklich an. Die ausgelassene Stimmung der Teilnehmer irritiert uns. Auf dem Weg zu einer schweren Prüfung haben wir ernste Anspannung erwartet. Stattdessen zeigen fast alle Starter beeindruckende Vorfreude, obwohl sie wissen, dass die Prüfung gleich beginnt. Wir wissen nicht, ob die gute Laune nur vorgetäuscht oder real ist, lassen uns aber gerne anstecken. Als befreiend empfinden wir das Ende der langen Vorbereitung und den bevorstehenden Zeitpunkt der Wahrheit.

Wir fühlen uns in eine ferne Welt der Mythen und Märchen versetzt. Die Atmosphäre der Startaufstellung sorgt pausenlos für 'Gänsehaut'. Der Startschuss löst einen Riesenjubel und noch mehr 'Gänsehaut' aus. Die Läuferspitze rast

sofort los. Das Hauptfeld setzt sich nur langsam, rufend, singend, winkend, fotografierend in Bewegung. Die

Durchquerung des Brandenburger Tores setzt einen Adrenalin-Flash frei. Alle Läufer jubeln. Wir jubeln mit. Naiv erwarten wir einen großen Empfang im Ostteil der Stadt. In der Realität treffen wir auf Friedhofsruhe. Die Prachtstraße ‚Unter den Linden’ ist wie ausgestorben. In Berlin Mitte interessiert sich niemand für den Marathon.

Wir fühlen uns in eine ferne Welt der Mythen und Märchen versetzt. Die Atmosphäre der Startaufstellung sorgt pausenlos für 'Gänsehaut'. Der Startschuss löst einen Riesenjubel und noch mehr 'Gänsehaut' aus. Die Läuferspitze rast

sofort los. Das Hauptfeld setzt sich nur langsam, rufend, singend, winkend, fotografierend in Bewegung. Die

Durchquerung des Brandenburger Tores setzt einen Adrenalin-Flash frei. Alle Läufer jubeln. Wir jubeln mit. Naiv erwarten wir einen großen Empfang im Ostteil der Stadt. In der Realität treffen wir auf Friedhofsruhe. Die Prachtstraße ‚Unter den Linden’ ist wie ausgestorben. In Berlin Mitte interessiert sich niemand für den Marathon.Nach dem aufregenden Start müssen wir jetzt unser Tempo finden. Seite an Seite laufen wir relativ konstant das verabredete Tempo von ca. 5 Min./km. Ab 30 km werden wir etwas langsamer und erwarten mit großem Respekt den Mann mit dem Hammer. Er lässt sich nicht blicken. In Kreuzberg steppt der Bär. Am ‚Wilden Eber’ liegen bereits 35 km hinter uns. Die enthusiastische Atmosphäre verleiht noch einmal Flügel. Endorphin reicht bis in die Haarspitzen und maskiert alle Anstrengungen. Auf dem Kurfürstendamm fliegen wir dem Ziel unseres ersten Marathons entgegen. Finish in 3:42:49 Std.! Ein emotionaler Rausch (vermutlich ein Runner's High) erfasst uns und klingt über Wochen nur langsam ab.(3) Wir sind Helden!

Nürburgring-Lauf 14.10.1990 - Fotogalerie

2 Wochen nach Berlin starten wir beim Nürburgring-Lauf auf der 24,4 km langen, profilierten Nordschleife bei hoher Temperatur. Mit dem Berlin-Marathon in den Beinen geht Gisela auf der schweren Strecke unter diesen Bedingungen kein Risiko ein und läuft eher verhalten in der Begleitung von Helmut. Ich möchte natürlich unter 2 Stunden finishen und Klaus F. Paroli bieten, einer von 2 leistungsstarken Läufern unter Giselas Lehrerkollegen. Auf einem Anstieg ca. 1 km vor dem Ziel erwischt mich der Mann mit dem Hammer und versetzt mir einen Schlag, der mir fast die Beine weghaut. Klaus F. zieht ab. Das Ziel erreiche ich zwar unter 2 Std. Endzeit, aber nur noch im Schleichschritt. Enttäuscht hat auch unser Freund T., der uns als Fotograf begleitet. Das hektische Laufgeschehen harmoniert nicht mit seinem bedächtigen Stil.

2 Wochen nach Berlin starten wir beim Nürburgring-Lauf auf der 24,4 km langen, profilierten Nordschleife bei hoher Temperatur. Mit dem Berlin-Marathon in den Beinen geht Gisela auf der schweren Strecke unter diesen Bedingungen kein Risiko ein und läuft eher verhalten in der Begleitung von Helmut. Ich möchte natürlich unter 2 Stunden finishen und Klaus F. Paroli bieten, einer von 2 leistungsstarken Läufern unter Giselas Lehrerkollegen. Auf einem Anstieg ca. 1 km vor dem Ziel erwischt mich der Mann mit dem Hammer und versetzt mir einen Schlag, der mir fast die Beine weghaut. Klaus F. zieht ab. Das Ziel erreiche ich zwar unter 2 Std. Endzeit, aber nur noch im Schleichschritt. Enttäuscht hat auch unser Freund T., der uns als Fotograf begleitet. Das hektische Laufgeschehen harmoniert nicht mit seinem bedächtigen Stil. Frankfurt-Marathon 28.10.1990 - Fotogalerie

Der Einbruch am Nürburgring kostet mich eine längere Erholungszeit. Den Start beim Frankfurt-Marathon 2 Wochen später muss ich streichen und kann Gisela nur als Betreuer begleiten. Gisela läuft den Regen-Marathon in Frankfurt in 3:42:55 Std. nur 6 Sekunden langsamer als in Berlin. Kompliment!

Der Einbruch am Nürburgring kostet mich eine längere Erholungszeit. Den Start beim Frankfurt-Marathon 2 Wochen später muss ich streichen und kann Gisela nur als Betreuer begleiten. Gisela läuft den Regen-Marathon in Frankfurt in 3:42:55 Std. nur 6 Sekunden langsamer als in Berlin. Kompliment!Wie werden Läufer zu Marathon-Runnern (Vol. 2)? - Fotogalerie Trainingslager Rovinj

Wir sind keine naiven Helden und wissen: Wer einen Marathon durchgestanden hat, ist noch kein Marathonläufer. Was wir richtig oder falsch gemacht oder besser machen könnten, ist mangels Erfahrung reine Spekulation ohne Know-how. Auf der Suche nach Expertise werden wir auf ein zweiwöchiges Trainingslager für Marathonläufer aufmerksam, das Peter Greif im Frühjahr

1991 in Rovinj, Kroatien,

veranstaltet (Fotogalerie). Wir melden uns an und beginnen im Trainingslager zu

verstehen, wie ein an individuellen Voraussetzungen und Leistungszielen orientiertes Training

funktioniert.

Wir sind keine naiven Helden und wissen: Wer einen Marathon durchgestanden hat, ist noch kein Marathonläufer. Was wir richtig oder falsch gemacht oder besser machen könnten, ist mangels Erfahrung reine Spekulation ohne Know-how. Auf der Suche nach Expertise werden wir auf ein zweiwöchiges Trainingslager für Marathonläufer aufmerksam, das Peter Greif im Frühjahr

1991 in Rovinj, Kroatien,

veranstaltet (Fotogalerie). Wir melden uns an und beginnen im Trainingslager zu

verstehen, wie ein an individuellen Voraussetzungen und Leistungszielen orientiertes Training

funktioniert. Unter Anleitung von Marathontrainer Peter Greif und zwei weiteren Trainern laufen wir in Leistungsgruppen

morgens locker und trainieren am Nachmittag intensiv. Laufschul-Übungen, Stretching-Programme, Vorträge zur

Trainingsmethodik, Leistungskontrolle und Leistungssteuerung sowie sportmedizinische und physiotherapeutische Betreuung ergänzen die Trainingseinheiten. Die Gruppe setzt sich überwiegend aus erfahrenen, leistungsstarken Läufern zusammen, die das harte,

leistungsorientierte Training mit ca. 150 km/Woche deutlich besser verkraften als wir. Nach

Morgenlauf und Frühstück benötigen wir dringend Schlaf als Vorbereitung zum

Nachmittagstraining. Mit dem Abendessen endet unser Tagesprogramm. Trotzdem entwickeln sich Freundschaften. Die Verbindung zu Josef und seiner Frau Ana besteht auch noch heute.

Unter Anleitung von Marathontrainer Peter Greif und zwei weiteren Trainern laufen wir in Leistungsgruppen

morgens locker und trainieren am Nachmittag intensiv. Laufschul-Übungen, Stretching-Programme, Vorträge zur

Trainingsmethodik, Leistungskontrolle und Leistungssteuerung sowie sportmedizinische und physiotherapeutische Betreuung ergänzen die Trainingseinheiten. Die Gruppe setzt sich überwiegend aus erfahrenen, leistungsstarken Läufern zusammen, die das harte,

leistungsorientierte Training mit ca. 150 km/Woche deutlich besser verkraften als wir. Nach

Morgenlauf und Frühstück benötigen wir dringend Schlaf als Vorbereitung zum

Nachmittagstraining. Mit dem Abendessen endet unser Tagesprogramm. Trotzdem entwickeln sich Freundschaften. Die Verbindung zu Josef und seiner Frau Ana besteht auch noch heute. Im Trainingslager lernen wir Trainingsmethoden in Theorie und Praxis kennen und nehmen Erkenntnisse mit. Um Leistungsgrenzen auszuloten und zu verschieben, müssen wir mehr, härter, strukturierter und kontrollierter trainieren. Wir beschließen, sukzessive auf tägliches Lauftraining umzustellen und den aktuellen Lauf-Gesamtumfang von ca. 2.500 km/Jahr allmählich auf 5.000 km/Jahr zu erhöhen. Unser Trainingsaufbau orientiert sich an einer zweigipfligen Periodisierung mit Wettkampfphasen im Frühjahr und im Herbst. Schnell erweist sich, dass tägliches Training in Konflikte führt. Während der Woche kollidiert das Abendtraining mit sozialen Kontakten und nicht planbaren Arbeitszeiten oder es scheitert an Müdigkeit. Wir geben nicht auf und experimentieren anfangs mit einer Mischung von Morgen- und Abendtraining, bis wir schließlich vollständig auf Morgentraining umstellen und unsere Tagesroutinen anpassen. An Werktagen ist um 4:30 Uhr Weckzeit, damit wir um 5:30 Uhr zum ein- bis zweistündigen Training starten können. Der Tagesablauf verlangt am Morgen und am Abend Disziplin. Um 21:00 Uhr ist Schlafenszeit, manchmal auch früher und nur selten später. Nach mehrmonatiger Eingewöhnungsphase des Rhythmus halten wir ihn bis zum Ende unseres Berufslebens aufrecht.

Wir werden schneller und ernten auf Distanzen von 10 km bis Halbmarathon bald Früchte. Bei Volksläufen steht Gisela regelmäßig auf dem Siegertreppchen ihrer Altersklasse. Mitunter wird sie auch zur Ehrung der Gesamtsieger aufgerufen. Zu Hause wächst die Pokal-Sammlung und verlangt nach einer Vitrine. Um vergleichbare Leistungssteigerungen auf der Marathondistanz zu erzielen, bedarf es noch einiger Erfahrungen, die nicht immer schmerzfrei bleiben, aber aus Fehlern lernt man bekanntlich am meisten.

Leipzig-Marathon 22.06.1991 - Fotogalerie, Duisburg-Marathon 21.09.1991 - Fotogalerie

Nach dem hoch-intensiven Trainingslager muss Gisela mehrere Wochen wegen Laufbeschwerden und Erschöpfung pausieren und kann am Leipzig-Marathon im Juni 1991 nicht teilnehmen. In Leipzig starte ich in Topform. Eine Endzeit um 3 Stunden scheint möglich zu

sein. Der Lauf findet bei großer Hitze am Nachmittag statt. Ich gehe zu schnell an, trinke zu

wenig und breche auf der 2. Hälfte ein (Endzeit von 3:27 Std.).

Nach dem hoch-intensiven Trainingslager muss Gisela mehrere Wochen wegen Laufbeschwerden und Erschöpfung pausieren und kann am Leipzig-Marathon im Juni 1991 nicht teilnehmen. In Leipzig starte ich in Topform. Eine Endzeit um 3 Stunden scheint möglich zu

sein. Der Lauf findet bei großer Hitze am Nachmittag statt. Ich gehe zu schnell an, trinke zu

wenig und breche auf der 2. Hälfte ein (Endzeit von 3:27 Std.). Drei Monate später laufen wir unseren ersten von etlichen weiteren Duisburger Hitze-Marathons. Gisela behält in der Hitze kühlen Kopf und erreicht nach defensivem Lauf das Ziel in 3:40 Std.. Ich wiederhole das Leipzig-Muster, gehe wieder zu schnell an, trinke zu wenig und muss im Ziel nach 3:21 Std. dehydriert im Sanitätszelt versorgt werden. Kölner Freunde an der Strecke und im Ziel motivieren mich zum Durchhalten.

Beginn der Erfolgsjahre ab 1992

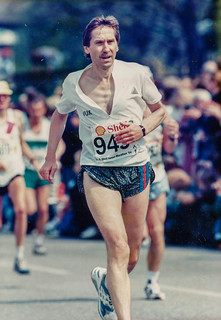

Hamburg-Marathon 25. April 1992 - Fotogalerie

Eine vernünftige Einteilung mit zwei gleichmäßig schnell gelaufenen Hälften gelingt erst bei

unserem jeweils vierten Marathon im April 1992 in Hamburg. Zwei Wochen vor dem Marathon

nutzen wir den Oswald-Hirschfeld-Lauf über 10 km als Formtest. Persönliche

Bestzeiten bestätigen gute Form. Gisela ist Gesamtsiegerin und wiederholt den Erfolg mehrfach in

Folgejahren. Manfred Germar, ehemals Weltklasse-Sprinter und später Präsident des ASV Köln,

überreicht bei der Siegerehrung 2 Tickets für das internationale Leichtathletik-Sportfest des ASV. - Fotogalerie

Eine vernünftige Einteilung mit zwei gleichmäßig schnell gelaufenen Hälften gelingt erst bei

unserem jeweils vierten Marathon im April 1992 in Hamburg. Zwei Wochen vor dem Marathon

nutzen wir den Oswald-Hirschfeld-Lauf über 10 km als Formtest. Persönliche

Bestzeiten bestätigen gute Form. Gisela ist Gesamtsiegerin und wiederholt den Erfolg mehrfach in

Folgejahren. Manfred Germar, ehemals Weltklasse-Sprinter und später Präsident des ASV Köln,

überreicht bei der Siegerehrung 2 Tickets für das internationale Leichtathletik-Sportfest des ASV. - FotogalerieIn Hamburg treffen wir Giselas Lehrerkollege Klaus F.. Während ich mein eigenes Tempo gehe, laufen Gisela und Klaus zunächst zusammen, obwohl Klaus bald schwächelt. Nach 30 km trennen sich nicht die Wege, aber die Tempi. Dank guter Vorbereitung und gereifter Taktik finishen wir trotz Hitze in 3:15 Std. (Karlheinz) und 3:34 Std. (Gisela) mit neuen persönlichen Bestzeiten, die wir nicht als Endpunkt unserer Entwicklung betrachten.

Zwei Wochen nach dem Hamburg-Marathon erzielt Gisela auf einem eckigen Kurs bei

Weilerswist ihre Bestzeit über 10 km in 42:00 Minuten. Eine noch bessere Zeit

verhindert ein Stopp durch ein Auto, das im Läuferweg rangiert. - Fotogalerie

Zwei Wochen nach dem Hamburg-Marathon erzielt Gisela auf einem eckigen Kurs bei

Weilerswist ihre Bestzeit über 10 km in 42:00 Minuten. Eine noch bessere Zeit

verhindert ein Stopp durch ein Auto, das im Läuferweg rangiert. - FotogalerieIm Oktober 1992 erreicht Gisela beim Kölner Friedenslauf das Ziel als Gesamtsiegerin in 42:xx Minuten. Radio Köln berichtet vor Ort und interviewt die Sieger. - Fotogalerie

Zeiten von 42.xx Minuten über 10 km ermöglichen auf der Marathon-Distanz Zeiten unter 3:30 Std.. Gisela agiert jedoch vorsichtig. Im September 1992 finisht sie beim Duisburg-Marathon in der Zeit von 3:33 Std. (Fotogalerie). Ein Jahr später steigert sie sich beim Berlin-Marathon auf 3:27 Std.. - Fotogalerie

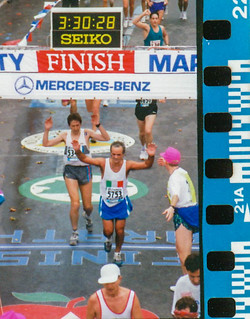

New-York-City-Marathon, 7. November 1993 - Laufbericht - Fotogalerien: Frühstückslauf, Marathon, Florida)

Trainingsehrgeiz provoziert chronische Beschwerden der Achillessehnen, der

Schienbeinkanten und der Sitzbeine. Unter solchen Bedingungen einen Marathon

durchzustehen, ist eher unwahrscheinlich und gesundheitlich wenig sinnvoll. Trotzdem trete ich

im November 1993 mit Josef die Reise zum NYC-Marathon an. (Gisela kann wegen

beruflicher Schulverpflichtungen nicht mitreisen.) Josef geht es ähnlich wie mir, aber dank Schonung, Salbenverbänden, Eispackungen und Schmerzmittel klingen unsere

Beschwerden soweit ab, dass wir in New York starten können und das Ziel fast zeitgleich in 3:30 Std. erreichen.

Das gigantische Lauf-Event übt eine magische Faszination auf uns aus. Bereits auf der

einwöchigen Anschlussreise in Florida nehmen wir uns vor, im Folgejahr zum Jubiläumslauf des

25. Marathons nach New York zurückzukehren.

Trainingsehrgeiz provoziert chronische Beschwerden der Achillessehnen, der

Schienbeinkanten und der Sitzbeine. Unter solchen Bedingungen einen Marathon

durchzustehen, ist eher unwahrscheinlich und gesundheitlich wenig sinnvoll. Trotzdem trete ich

im November 1993 mit Josef die Reise zum NYC-Marathon an. (Gisela kann wegen

beruflicher Schulverpflichtungen nicht mitreisen.) Josef geht es ähnlich wie mir, aber dank Schonung, Salbenverbänden, Eispackungen und Schmerzmittel klingen unsere

Beschwerden soweit ab, dass wir in New York starten können und das Ziel fast zeitgleich in 3:30 Std. erreichen.

Das gigantische Lauf-Event übt eine magische Faszination auf uns aus. Bereits auf der

einwöchigen Anschlussreise in Florida nehmen wir uns vor, im Folgejahr zum Jubiläumslauf des

25. Marathons nach New York zurückzukehren.

Privates Trainingslager in Südtirol im März/April 1994 - Fotogalerie

Seit dem Trainingslager 1991 in Rovinj pflegen wir Kontakte mit Josef und Wolfgang. Über

Ostern 1994 organisieren wir mit den beiden ein privates Trainingslager in Südtirol, zu dem uns

Ana begleitet, Josefs Partnerin. Ähnlich wie in Rovinj trainieren wir morgens locker und am Nachmittag

hart mit Bergläufen, Tempotraining auf der Bahn, Fahrtspielen etc. und verkraften die Belastung

deutlich besser als in Rovinj. Die Teilnahme am Hamburg-Marathon Ende April ist unser gemeinsames Ziel.

Seit dem Trainingslager 1991 in Rovinj pflegen wir Kontakte mit Josef und Wolfgang. Über

Ostern 1994 organisieren wir mit den beiden ein privates Trainingslager in Südtirol, zu dem uns

Ana begleitet, Josefs Partnerin. Ähnlich wie in Rovinj trainieren wir morgens locker und am Nachmittag

hart mit Bergläufen, Tempotraining auf der Bahn, Fahrtspielen etc. und verkraften die Belastung

deutlich besser als in Rovinj. Die Teilnahme am Hamburg-Marathon Ende April ist unser gemeinsames Ziel.Neue Bestzeiten beim Hamburg-Marathon 1994 - Fotogalerie

Zwei Wochen nach dem Trainingslager starten wir mit Josef und Wolfgang in

Hamburg. Trotz hoher Temperaturen können wir uns bei unserem 6. bzw. 7. Marathon erneut

verbessern. Obwohl ich auf dem letzten Kilometer schlagartig einbreche und das Ziel nur

schleichend erreiche, nehme ich meinen starken Konkurrenten Wolfgang und Josef mehrere

Minuten ab und erziele meine absolute Bestzeit von 3:11 Std. (alterskorrrigiert 3:02 Std.). Gisela

läuft vorsichtig und kann sich trotzdem auf eine Zeit von 3:25 Std. steigern (alterskorrigiert 3:04 Std.).(6)

Zwei Wochen nach dem Trainingslager starten wir mit Josef und Wolfgang in

Hamburg. Trotz hoher Temperaturen können wir uns bei unserem 6. bzw. 7. Marathon erneut

verbessern. Obwohl ich auf dem letzten Kilometer schlagartig einbreche und das Ziel nur

schleichend erreiche, nehme ich meinen starken Konkurrenten Wolfgang und Josef mehrere

Minuten ab und erziele meine absolute Bestzeit von 3:11 Std. (alterskorrrigiert 3:02 Std.). Gisela

läuft vorsichtig und kann sich trotzdem auf eine Zeit von 3:25 Std. steigern (alterskorrigiert 3:04 Std.).(6)1. Ultralauf auf dem Rennsteig 1994 - Laufbericht - Fotogalerie

Mit Heide und Helmut sind wir seit dem Thessaloniki-Abenteuer von 1988 befreundet. 5 Wochen

nach dem Hamburg-Marathon 1994 reisen wir gemeinsam zum Rennsteiglauf. Gisela und Heide

begnügen sich mit dem Halbmarathon von Oberhof nach Schmiedefeld. Helmut und ich laufen

den ‚langen Kanten’, der damals an der Hohen Sonne bei der Wartburg startet und nach 66,5

km Rennsteig-Profil in Schmiedefeld endet. Für Helmut und mich sind derartige Distanzen

und Profile Neuland, das wir ohne spezielles Training betreten. Entsprechend schmerzhaft fallen

unsere Erfahrung aus. Meine Endzeit von 6:12 Std. beweist immerhin Entwicklungspotenzial.

Mit Heide und Helmut sind wir seit dem Thessaloniki-Abenteuer von 1988 befreundet. 5 Wochen

nach dem Hamburg-Marathon 1994 reisen wir gemeinsam zum Rennsteiglauf. Gisela und Heide

begnügen sich mit dem Halbmarathon von Oberhof nach Schmiedefeld. Helmut und ich laufen

den ‚langen Kanten’, der damals an der Hohen Sonne bei der Wartburg startet und nach 66,5

km Rennsteig-Profil in Schmiedefeld endet. Für Helmut und mich sind derartige Distanzen

und Profile Neuland, das wir ohne spezielles Training betreten. Entsprechend schmerzhaft fallen

unsere Erfahrung aus. Meine Endzeit von 6:12 Std. beweist immerhin Entwicklungspotenzial.New-York-City-Marathon, 6. November 1994 - Laufbericht - Fotogalerien: Frühstückslauf, Pasta-Party, Marathon

Gisela hat im Kollegenkreis offenbar derart begeistert über mein New-York-Erlebnis berichtet, dass Kollegen mit Billigung der Schulleitung anbieten, Giselas Unterricht für einige Tage zu übernehmen, damit sie am New-York-City-Marathon teilnehmen kann. Solche Chancen darf man nicht ungenutzt vorbeiziehen lassen. Gisela bereitet natürlich den vertretenen Unterricht vor und revanchiert sich nach Rückkehr aus New York mit Vertretungen.

Der Jubiläumsmarathon ist begehrt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot der

von 25.000 auf 30.000 erhöhten Startplätze um ein Mehrfaches. (Seit 2013 sind 50.000 Starter

zugelassen.) Als akkreditierter Reiseveranstalter verfügt Jörg Bunert über ein kleines Kontingent

Startplätze.(7) Wir melden uns frühzeitig und erhalten Startplätze. Freunde begleiten uns. Werner

feiert in New York seine Marathon-Premiere. Anne lässt sich von der Stimmung anstecken und

beschließt, ein Marathon-Training zu beginnen.

Der Jubiläumsmarathon ist begehrt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot der

von 25.000 auf 30.000 erhöhten Startplätze um ein Mehrfaches. (Seit 2013 sind 50.000 Starter

zugelassen.) Als akkreditierter Reiseveranstalter verfügt Jörg Bunert über ein kleines Kontingent

Startplätze.(7) Wir melden uns frühzeitig und erhalten Startplätze. Freunde begleiten uns. Werner

feiert in New York seine Marathon-Premiere. Anne lässt sich von der Stimmung anstecken und

beschließt, ein Marathon-Training zu beginnen.Wir verstehen uns mittlerweile als Marathon-Läufer, was uns vor Überraschungen nicht schützt. Meine exzellente Form des Frühjahres kann ich im September beim Kölner-Brückenlauf bestätigen (Fotogalerie), aber bis November kann ich sie nicht konservieren und laufe in New York ohne Form meinen 6. Marathon in 3:30 Std.. Gisela tritt ihren 7. Marathon in New York in der Form ihres Lebens an. In ihrer Euphorie vernachlässigt sie die Tempokontrolle und überzieht. Auf der 2. Hälfte bricht sie ein und finisht trotzdem in 3:27 Std..

Obwohl der Lauf für uns keineswegs perfekt gerät, zählt die Reise zum NYC-Marathon 1994 zu unseren intensivsten Lauferlebnissen und zu den Highlights unseres Läuferlebens. Nach mehr als 20 Jahren sind viele Details der Reise in der Erinnerung noch immer präsent.

1994 absolvieren wir 4.920 / 5.180 Laufkilometer (Training inkl. Wettkampf). Die Kombination von Fleiß und Erfahrung belohnt uns mit erinnerungswürdigen Ereignissen und neuen persönlichen Bestzeiten.

Zwischenjahr 1995

1995 können wir die Erfolgsgeschichte nicht fortschreiben.

Umfang- und Leistungssteigerungen zeigen Nachwirkungen. Wir verspüren

Regenerierungsbedarf und müssen Verletzungen auskurieren. 1995 reduzieren wir den

Trainingsumfang des Vorjahres um 1/3, bauen uns vorsichtig neu auf, erreichen aber keine

Fortschritte und finden keine Form. Der lange Lauf wird im Training zur Qual.

1995 können wir die Erfolgsgeschichte nicht fortschreiben.

Umfang- und Leistungssteigerungen zeigen Nachwirkungen. Wir verspüren

Regenerierungsbedarf und müssen Verletzungen auskurieren. 1995 reduzieren wir den

Trainingsumfang des Vorjahres um 1/3, bauen uns vorsichtig neu auf, erreichen aber keine

Fortschritte und finden keine Form. Der lange Lauf wird im Training zur Qual.Während Gisela eine zweijährige Marathonpause einlegt, versuche ich im Frühjahr 1995 beim Duisburg-Marathon die Qualifikation für den 100. Boston-Marathon 1997 zu erreichen. Das Tempo überfordert mich. Ich breche den Lauf ab. - Fotogalerie

Im Herbst unternehme ich gemeinsam mit Josef einen weiteren Versuch beim Frankfurt-Marathon und scheitere erneut. - Fotogalerie

Schlägt das Alter zu? Haben wir zu schnell gesteigert, zu intensiv trainiert, Tempo und Training übertrieben? Einfache Antworten liegen nicht auf der Hand. Ziele sind zu überdenken und neu zu justieren. Wie wir diese Fragen beantworten, beschreibt das Kapitel '1996-2010: (Ultra-) Marathon All Over the World'.

Anmerkungen

- Artikel der FAZ aus 2004: Der Berg ruft. Vor 200 Jahren wurde der Ortler erstmals bestiegen

Deutscher Alpenverein: 200 Jahre Ortler (PDF) - 2011 verlässt uns Helmut unfreiwillig: Helmut läuft nicht mehr

- Sportliche Aktivitäten (und andere Aktivitäten) aktivieren unter bestimmten Bedingungen ein intrinsisches Belohnungssystems, das auf Wechselwirkungen zwischen psychologischen und neurophysiologischen Prozesse basiert und verständlich macht, warum Menschen laufen oder auch anderen scheinbar sinnlosen Betätigungen nachgehen, die ihnen Freude bereiten. Das letzte Kapitel (Was bedeutet 'Laufglück'?) geht auf das Erklärungsmodell des Flow-Konzeptes und Abrenzungen zum 'Runner's High' ein.

- Als besonders wertvoll erweist sich ein Ganzkörper-Gymnastikprogramm, das wir zunächst über einige Jahre unter Anleitung in einer Sportgruppe und seit mehr als 20 Jahren zu Hause betreiben. Wenn wir nicht auf Reisen sind, praktizieren wir dieses Programm zwar eher lustlos, aber vom Nutzen absolut überzeugt 2-4 Mal pro Woche über 1-1,5 Stunden.

- Unsere Überlegungen zu Einseitigkeit und Vielfältigkeit von Belastungsreizen sind nicht

falsch, aber nur die halbe Wahrheit. Um Veränderungen zu bewirken, müssen

Gleichgewichtszustände gestört werden. Wir übersehen zunächst, dass zwar neue

Bewegungsmuster relativ schnell zu lernen sind und Muskulatur sich schnell anzupassen

vermag, aber Anpassungsprozesse aller anderen orthopädischen Strukturen und der Organe des

Herzkreislaufsystems deutlich langsamer und zeitverzögert verlaufen. Eine dauerhafte

Steigerung von Belastungsreizen in großen Schritten vernachlässigt zwangsläufig ausreichende

Regenerationsphasen, die für erfolgreiche Anpassungsprozesse notwendig sind. Wenn Strukturen

und Organe des Körpers von Belastungsmustern über ein erträgliches Maß hinaus dauernd

gestresst werden, reagieren sie mit Störungen. Diese Problematik begleitet uns über mehrere

Jahre, bis eigene Erfahrung eine bessere Synchronisierung von Körpersignalen und

Trainingsverhalten möglich macht. Der Grat eines Trainings an Grenzen maximaler individueller

Leistungsfähigkeit bleibt jedoch schmal.

Die Ermittlung einer im Training tolerierbaren Reizstärke hinsichtlich Höhe, Dauer und Häufigkeit ist nicht trivial. Praktikable Konzepte nutzen Methoden der Herzfrequenzmessung, Bestzeiten über 1.000 m (oder andere Distanzen) und Bestimmung der anaeroben Schwelle durch Messung von Laktatwerten. Alle Konzepte und Methoden müssen auf individuelle Bedingungen und deren Veränderung durch Trainingsreize angepasst werden. Durch Training ändern sich nicht nur Leistungsparameter, sondern auch Stellgrößen der Trainingsmethodik, so dass diese Größen immer wieder neu zu justieren sind und die Trainingsplanung anzupassen ist. Die Komplexität der Orchestrierung von Reizmustern in Form von Trainingsplänen, mit denen Leistungsziele im Bereich der maximalen individuellen Leistungsgrenze erreicht werden sollen, entzieht sich pauschalen Regeln. Pauschale Trainingspläne sind darum nicht effizient, aber dennoch weit verbreitet. - Auf Langstrecken wird der Leistungszenit statistisch im Alter von 31

Jahren (Frauen) bzw. 34 Jahren (Männer) erreicht. Ab dem Alter von ca.

35 Jahren setzt ein kontinuierlicher altersbedingter Leistungsrückgang

ein, mit dem die Trainierbarkeit abnimmt und der Regenerationsbedarf

zunimmt.

Aus statistischen Daten abgeleitete Alterskorrekturrechner ermöglichen Vergleichbarkeit von Leistungen in verschiedenen Altersklassen. Derartige Algorithmen und Vergleiche sind statistischer Art. Individuelle Abweichungen bleiben unberücksichtigt. - DUV: Alterskorrektur, Greif: Altersleistungs-Rechner

Ihre absolute Marathon-Bestzeit erzielt Gisela im Oktober 1997 beim Köln-Marathon mit 3:21 Std., alterskorrigiert 2:57 Std. - Interview mit Jörg Bunert: Pommes und Bier

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen